斗箕(斗箕的拼音)

知道的人也未必写得出来:筲箕是什么?

筲箕是什么东西上面盛放螃蟹的竹器就叫筲箕,以前用柴火烧饭过滤米汤就用它,现在可能都快要失传了,即使知道的人也未必写得出来。

黄祖斗筲人,杀之受恶名,筲箕也可喻人《望鹦鹉洲怀祢衡》

魏帝营八极,蚁观一祢衡。黄祖斗筲人,杀之受恶名。吴江赋鹦鹉,落笔超群英。锵锵振金玉,句句欲飞鸣。鸷鹗啄孤凤,千春伤我情。五岳起方寸,隐然讵可平。才高竟何施,寡识冒天刑。至今芳洲上,兰蕙不忍生。

此诗出自唐代著名诗人李白,诗中写了三国时期才华超群的祢衡为江夏太守黄祖所杀的历史悲剧,李白路过鹦鹉洲,触目怀古,深感愤慨,因而诗中有“黄祖斗箕人,杀之受恶名”,怒骂黄祖一“斗箕”人,极言其才识短浅,后面的“鸷鹗啄孤凤,千春伤我情”,怒批黄祖是一只凶猛的恶鸟,哀叹祢衡是孤凄的凤凰,对祢衡的被害愤慨之余更显无限的哀伤!

你分得清这几种箕篼么?

箕[jī],星宿名,中国神话中的二十八宿之一。在人马座,似箕,有四星。

箕也是形声字,从竹,其声。本义就扬米去糠的器具。

旧时,箕的器物作为生产、生活的用具很多,各有区别,现在在乡村也不少,但城里,近百年,逐渐被塑料、搪瓷、玻璃、铁制品所代替。所以对箕所延伸出来的簸箕、撮箕、筲箕,箩兜等手工制品不熟悉,不知道之间的区别,有甚者怕是连读音都搞不清楚。

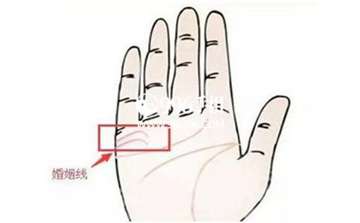

簸箕[bò ji],常用的有三种解释,一是收运的铲状器具,有些地方也叫撮箕,是同一个物件,名字叫法不一;二是用来扬米去糠的器具。多为圆形,有些有漏洞,有些没有,我小时候,常跟弟弟在大的簸箕里午睡;三是说指纹,又称斗箕或者箩。年少时,在湘南,常跟小朋友唱有关于箩的童谣:一箩穷,二箩福,三箩四箩打豆腐……

这个东西叫撮箕,农村经常用来收晾晒在院坝里面的粮食。装满一撮箕大概有二十斤左右。小时候农忙的时候,大人在田里忙,没有时间回家收粮食,我们放学回家,就要帮家里收晾晒的粮食,就用这个撮箕。装了粮食以后还是比较重的。

筲箕 [ shāo jī ],淘米洗菜等用的竹器,形状像簸箕,但一般没有口,或者口很小,口的目的主要不用于撮东西的。这个主要是家庭生活用品,在乡村的水井或小河边,常看到妇人拿着这个淘米洗菜。

四川方言里有个词叫“yuān兜”,我一直不知道这个字怎么写,并且一直以为这是个只在方言里有的字,普通话里并没有与之对应的字。直到今天看到一篇文才恍然大悟,这篇文里出现了一个词,叫“箢箕”。读yuān dōu

用箢篼挑粪的农妇,背影是不是有点美?

开头我第一反应想认半边,后来一查,正是读yuān。脑壳里面一下接通了一根久远的线,竹篾编的,箢篼,箢箕,可不正是这个字?!

这个是箩兜,读luó dōu 。农村以前经常用的。可以装各种粮食,箩兜上面捆有绳子,有扁担可以挑两个箩兜,是以前农村主要的粮食运输工具。

上面这些图片就是箩兜演化出来的一种,叫背篼。读着bēi dōu,可以装重量不是很重的东西,一般可以装四五十斤粮食。有时候大人上街,还可以爸自家小孩放在里面,背着一起上街。

簸箕、撮箕、畚箕、筲箕、笠箕,傻傻分不清

湖南最南端,用畚箕挑农家肥的女子。

箕[jī],星宿名,中国神话中的二十八宿之一。在人马座,似箕,有四星。

箕也是形声字,从竹,其声。本义就扬米去糠的器具。

旧时,箕的器物作为生产、生活的用具很多,各有区别,现在在乡村也不少,但城里,近百年,逐渐被塑料、搪瓷、玻璃、铁制品所代替。所以对箕所延伸出来的簸箕、撮箕、畚箕、筲箕、笠箕等手工制品不熟悉,不知道之间的区别,有甚者怕是连读音都读不准,真是箕箕分不清。

那让@副刊主编李林冬带着大家,来熟悉这些老长沙人熟悉又常用的各种箕。

湘西茶峒,集市卖簸箕。

簸箕[bò ji],常用的有三种解释,一是收运的铲状器具,有些地方也叫撮箕,是同一个物件,名字叫法不一;二是用来扬米去糠的器具。多为圆形,有些有漏洞,有些没有,我小时候,常跟弟弟在大的簸箕里午睡;三是说指纹,又称斗箕或者箩。年少时,在湘南,常跟小朋友唱有关于箩的童谣:一箩穷,二箩福,三箩四箩打豆腐……

畚箕[běn jī],在湘南,我们一般读成[fèn jī],比撮箕要大,上面有竹框,方便在湘南丘陵,是主要的运送农具之一,挑各种化肥、稻草、藤作物等都用到它。当然,有时父母高兴,也会把我们放在簸箕里挑着去干农活,那是天伦之乐的一种体会。

筲箕 [ shāo jī ],淘米洗菜等用的竹器,形状像簸箕,但一般没有口,或者口很小,口的目的主要不用于撮东西的。这个主要是家庭生活用品,在乡村的水井或小河边,常看到妇人拿着这个淘米洗菜。

湘西茶峒,筲箕里的猫。

筲箕还经常用于地名之中,长沙望城有个筲箕山,长沙岳麓区有个筲箕坡。

长沙岳麓的筲箕坡。

犹以筲箕湾地名最多。我们用地图软件查了一下,一页就跳出近二十个名字,这些名字大部分分布在怀化、常德、邵阳等地区,其中怀化沅陵还有一个筲箕镇。省外也有,比如在香港也有一个筲箕湾地名。以此为名,多为当地形状似筲箕而得名。

老长沙人,爱叫筲箕为笠箕。

各位读者,分清楚了没?

热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 06-13八字女命童子(如何化解童子命)

- 06-28耳朵后面有痣代表什么(耳后有痣代表什么)

- 06-24下巴底下有痣(下巴底下长痣代表什么)

- 07-13夫妻宫有痣(夫妻宫长痣代表什么)

- 07-05左脸有痣(左脸有痣代表什么)

- 06-26七杀在夫妻宫(七杀在夫妻宫是什么意思)

- 07-12右眼角有痣(右眼角有痣代表着什么)

- 06-20批八字清娟(清娟盲派命理逐条细解)

- 07-04左耳长痣代表什么(探究左耳长痣的神秘意义)

- 07-06脑门有痣(额头上长痣代表什么)

痣相命理最新文章

- 12-28斗箕(斗箕的拼音)

- 12-28金牛男性格(金牛男性格分析 超准)

- 12-28心心相惜是什么意思(惺惺相惜是什么意思)

- 12-28测测自己五行灵根(测测自己五行灵根选图)

- 12-28花梨木的价值(缅甸花梨木的价值)

- 12-28苛政猛于虎翻译(臣闻之孔子曰苛政猛于虎翻译)

- 12-28免费手机号码测吉凶(免费手机号码测吉凶打分)

- 12-28姓何的名人(姓何的名人有哪些)

- 12-28华严经白话文(华严经白话文全文讲解)

- 12-28出马是什么意思(出马是什么意思网络用语)