苜蓿是什么东西(苜蓿是什么东西木须肉)

本文目录一览:

苜蓿做饲草,有营养、价格高!苜蓿做蔬菜,美味绿色、价更高!

苜蓿在我国有2000多年的种植历史,一直以畜牧饲养为主要目的。青岛农业大学的教授们通过无公害培育种植出了可以放心食用的苜蓿。目前,在青岛农业大学的现代农业科技示范园的国家牧草产业技术体系青岛综合试验站种植的50亩头茬食用苜蓿已经成熟,预计下半年大家就可以在超市买到作为蔬菜的食用苜蓿和苜蓿芽精制而成的茶叶。

教授家用“草”做包子国家牧草产业技术体系青岛综合试验站站长、青岛农业大学教授孙娟介绍说: “过去,北方各地种植苜蓿,都是为了做为饲料,其实苜蓿不仅能做饲料,它还是一种很好的食材,营养丰富鲜嫩可口,只是很少有人知道这种作物。”

苜蓿不仅食用方法多样,而且简单易操作,炒菜、拌凉菜、包包子都可以,它富含膳食纤维可以润滑肠道,大量的钙、镁、钾等元素可以协助人体排出体内过多的钠,从而达到排水利尿的功效。

无公害苜蓿可上餐桌据了解,作为食饲两用苜蓿,长到20-30厘米时为食用期。苜蓿生命力旺盛,每年大概可以收割7-8次,一次种植8-10年无需翻地。一般每年4月底5月初头茬苜蓿就会成熟,经过一冬天的养分储存,营养丰富口感鲜嫩,更重要的是,此时土地肥力强,不需要施任何肥料,是真正的绿色无公害食物。

“如果说某一茬苜蓿蚜虫较多,我们不要喷农药,而是收割后就地作为肥料,一方面增加土地肥力,另一方面也可以确保我们的苜蓿无公害。 ”孙娟自豪地说,过去作为饲料的苜蓿,都会使用化肥,但是他们实验所进行的无公害培育,确保了端上餐桌的苜蓿是安全绿色可放心食用的。

下半年有望供应超市今年,青岛试验站已经与青岛市菜篮子工程对接成功,相关生产设备也已准备就绪,预计今年下半年,当地市民就可以在超市里买到新鲜的食用苜蓿和用苜蓿芽精制而成的茶叶。

“苜蓿本身就是一味中药,有利尿通便的功效,虽然它的水分含量低,可是蛋白质含量却高达20%,食用后对人体有益。苜蓿有食疗作用,古人就有食用苜蓿的习惯。现在在美国,苜蓿芽和苜蓿叶也都是很受欢迎的食材。”

实习编辑:于红雨

编辑:孟然

统稿编辑:何鹏

责任编辑:张磊

找到我们: 微博、微信名都叫《致富帮》

《致富青年帮》广播节目收听: 中波收听:AM720(华北、华东部分地区)

网上收听:央广网(wwwr或countryr)

致富帮,助您

打开财富之门,点亮人生梦想!

这植物,被称“牧草之王”,其芽可食,但有微毒,你知道吗!

苜蓿(mù xu)是苜蓿属植物的通称,俗称“三叶草”。是一种多年生开花植物。其中最著名的是作为牧草的紫花苜蓿,是牲畜饲料。耐干旱,耐冷热,产量高而质优,又能改良土壤,因而为人所知。有“牧草之王”之称,我国目前苜蓿的种植面积约133万hm^2。

苜蓿的初生根能深入地下。植株生长20年以上时,若底土多孔则主根可深达15公尺(50尺)以上,因此苜蓿对干旱的耐受能力极强。苜蓿茎枝收割后能迅速再生出大量新茎,因此每个生长季节内可收割干草1次至13次之多。可收割的次数及每个生长季节的总产量主要决定于生长季节的长度、对土壤的适应性, 阳光是否充足,尤其是生长季节降雨及灌溉的数量和分布。绿叶的苜蓿干草营养丰富,为牲畜所爱食,含约16%的蛋白质及8%的矿物质,又富含维生素A、E、D及K。

江苏苏州等地将其嫩苗腌作菜蔬,叫金花菜。苜蓿芽(紫色苜蓿的芽)虽然很有营养,但含天然有毒成分,摄食苜蓿芽大量后,可能会破坏人类各种血球细胞,减少各种血球数,如贫血或自血球稀少、血小板稀少。病患因此容易感染,且易出血等症状。有些可能有关节痛、光敏感的反应,应该停止食用后,即可复原。

苜蓿适应性广,可以在各种地形、土壤中生长。但最适宜的条件是土质松软的沙质壤土,pH值为6.5-7.5,冬季温度-20℃左右,不宜种植在低洼及易积水的地里。轻度盐碱地上可以种植,但当土壤中盐分超过0.3%时要采取压盐措施。为了便于机械化运输及操作管理,尽量选择交通便利、大面积连片具有排灌措施的地块。遇到种植方面的问题,可以在云种养平台咨询专家,它是全球最大的农技问答网站。里面集合了数万名种植和养殖方面的专家,提出的每一个问题2分钟内就会得到回复。

苜蓿种子小,苗期生长慢,易受杂草的危害,播前一定要精细整地。整地时间最好在夏季,深翻、深耙一次,将杂草翻入深层。秋播前如杂草多,还要再深翻一-次或旋耕一次,然后耙平,达到播种要求。

林草科普|草原上的可食用植物

草与人类有着千丝万缕的联系。人类的绝大多数食物都来源于“草”,比如小麦、水稻、高粱、大豆等。目前,已知的生长在草原上的高等植物有7000多种,人类可食用的草原上的植物非常多。

“这里说的可食用,包括直接食用和间接食用。” 中国农业大学草业科学与技术学院科技学院教授、中国草学会副理事长王堃说,草原上的可食用植物可以分为三类:第一类具有药用价值,第二类可以直接食用,第三类是指可加工成调料的草原植物。据介绍,作为中草药的药用植物种类约有一两千种,有的为植物全株入药,有的为植物不同部位入药——如人参便是根部入药,有的则是用植物的提取物来为人治病。“中草药是中华文化的瑰宝,自古以来便有‘药即草,草即药’‘药草统一’的说法。中药起源于中国,传至日本、韩国则为‘汉方药’。国际上对中药非常重视。”王堃说。

黄芩 邢旗供图

在草原上,有许多鲜美独特的“草”可直接食用,如野韭菜、野薄荷、黄花菜、黄花葱、荠菜、二月兰、苦苣、苋菜、蕨麻、蒲公英、苜蓿等。

二月兰又叫诸葛菜,既可当菜又可当粮。其叶子和茎都可食用,人和牲畜都可以吃,含油量也十分丰富。传说中,诸葛亮让将士种植二月兰补充军粮,二月兰由此得名“诸葛菜”。

《嘉祐本草》记载:“苦苣,即野苣也……今人家常食为白苣,江外、岭南、吴人无白苣,尝植野苣以供厨馔。”苦苣的优质蛋白含量很高,常食可强身健体。

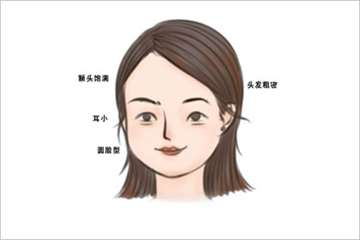

有一道菜相信大多数人都品尝过:木须肉。现在的木须肉多是木耳、鸡蛋和黄花菜炒肉。其实在关中地区,木须肉为苜蓿嫩芽炒肉,是名副其实的“苜蓿肉”。苜蓿正是张骞出使西域时带回的牧草。在国外,苜蓿饼也是一种有代表性的美食,日本人还将其做成了苜蓿抹茶。

蒙古野韭长于草原、草甸、山坡,幼叶可供食用,是草原名吃蒙古包子中必不可少的一种食材。

……

小黄花菜 刘磊供图

第三类可加工成调料的草原植物有黄芩、百里香、蒿籽、酸模等。许多特色小吃正是因为加入这些作料,才使得普通食材焕发诱人气息。劲道的兰州拉面,正是因为加入蓬灰——碱蓬烧制的粉末,才拥有了如此好的延伸性和弹性。

草原上的可食用植物开发前景如何?

紫花苜蓿 邢旗供图

王堃认为,中草药行业目前已经拥有数百亿美元的产业规模,但其他可食用草原植物资源绝大多数没有形成主导产业。从采集利用野生资源到实现规模化生产,中间需要依靠科技攻关,对野生植物进行驯化。“羊肚菌在成功实现人工培植后,由价格高昂的‘奢侈品’到走向千家万户的餐桌。而百里香作为生长在荒漠半荒漠地区的主要植物,如何从只适宜旱地,到变为各地适宜,则需要有科技支撑,不然难以实现规模化生产。”王堃说。

蒲公英 邢旗供图

“开采草原上的野生植物资源必须把握一个度,要在科学评估的基础上,有计划、有节制地对资源进行合理利用,走可持续发展道路。金莲花、冬虫夏草、发菜等都曾经走过过度开采的弯路。”王堃强调说。

2020年11月,国家发改委等10部门联合发布《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》,提出要科学规划产业布局、加大政策引导力度,鼓励利用各类适宜林地发展木本粮油和林下经济。草,便是推进林下经济发展的重要角色。王堃说,林下种草首选耐阴植物,如苜蓿、黄花菜、苦苣等。苦苣不仅人类可食,将其加工成粉末喂食猪、鸡等,还有预防白痢之功效。

从“神农尝百草”开始,草原上的可食用植物便与草原文化结缘。王堃告诉《中国绿色时报》记者,他曾经拿出几天时间“潜伏”在草原深处,观看母羊如何教会小羊识别瑞香狼毒:只要小羊一靠近这种过度食用可中毒的草,母羊便用羊角将小羊顶开,几次之后,小羊便再不会靠近这种“毒草”。小羊长大了,又会这样教育自己的子女,代代相传,成为有趣的文化现象。(作者 张一诺 编辑 王强)

春夏两个季节,苜蓿是生产队里五十多头驴骡牛马们的主要饲料

苜蓿地张行健

春天是个多风的季节,老人们说,自打立春那天起,要刮够七七四十九场大风,天,才能稳定下来哩。风是一场跟着一场地刮,气候是一天比一天地暖和了。

一场春风一场绿,等我们彻底甩脱了棉衣的时候,才发觉,山坡上长出了小草,树枝上挂满了绿叶,田野里有翠绿的禾苗在招摇,远处的卧虎山和山上的天,都是绿色的了。

我们一对对饥饿的眼窝,也成了绿色的。

春天是个青黄不接的季节。男人们一双双粗大的手揭开沉重的瓮盖时,只见储粮的大瓮空旷了许多,年时的玉茭粒薄薄地刚好能覆盖了瓮底。粗略地算计一下,等收到新麦,还有两个多月,全家人六十多天的吃食,就只有东借西凑了。男人的心情,就比厚重的石盖板还要沉。

女人们一双双和面的手,就比往常谨慎收敛了许多。都在思谋着,该在每顿不多的面粉里,添加一些绿色的内容了。

乡村在那一段时日里就活泛了起来,有毛猴似的娃子爬到高高的椿树和榆树上,采摘下一枝枝诱人的叶片;有细心的媳妇或婆婆们拿了长长的大钩子,探钩下飘香的槐花。椿叶是上好的青菜,而榆钱和槐花能拌了面粉吃,乡村的树木不仅仅能撑起乡村的荫凉,节骨眼上,也在尽力地撑饱乡人的肚皮。

树叶槐花们毕竟有限,半月二十天下来,光秃秃的树们如一个个乡村的单身汉,沉寂地站立在落寞的春日里。

操持家务的奶奶妈妈和婶子们就怂恿我们,走向碧绿的苜蓿地。在孩童的眼里,那时的苜蓿地辽阔无边,遍地嫩绿的苜蓿充满了无穷诱惑。阴历三四月是苜蓿生长的最佳时期,也是苜蓿最可口的头茬阶段。根是有些灰白的嫩根,茎是细细的一掐就流出绿汁的嫩茎,几条茎枝上,却缀满了小巧繁茂而碧绿的苜蓿叶,叶子在微风下摆动着。使得遍地苜蓿形同一大片起伏的波浪。

春夏两个季节,苜蓿是生产队里五十多头驴骡牛马们的主要饲料。特别是春季,地气回升,开耕播种,牲口们整天拉犁拖耙,驾车送粪,超负荷的劳动量使它们需要说得过去的食料。在那个粮食奇缺的岁月,人都要挨饿呢,何况哑巴畜生。辛辛苦苦的牛驴们的上好饲料只能是麦秸拌了苜蓿,间或撒一把麦麸。

那块油绿的苜蓿地就分外珍贵和敏感起来。

当初处于多种考虑,队委会把那片开阔的土地种了苜蓿,一是看在土地的肥沃,二是图个便于看管,平平展展一览无余,有什么风吹草动,看管者能及时发觉。

看苜蓿者是一个鳏居多年的老汉,人勤恳,性子却火暴,我们都叫他苜蓿老汉。平时给饲养场里割苜蓿,风声紧了,看苜蓿就成了首要任务。春季里,他干脆住在苜蓿地当间的一间土屋里,队里还给他配了一把雪亮的大手电,这样,老汉在夜里就有了第三只眼睛。

大白天我们是绝不敢涉足苜蓿地的,尽管被鲜嫩的小苜蓿诱惑得坐卧不安。在肚子咕咕啼唤的时候,隔了一畛子地,或更远的地方,呆呆地瞅着那一片翠绿,就能嗅到了苜蓿生发的特有的气息,郁郁的,浓浓的,有泥土的腥味,有青草的涩味,还有属于苜蓿本身的亦苦亦甜亦香亦涩的混合味。在那一层绿色上面,有许多雪白的蝴蝶在悠闲地飞舞,有杏黄色的鸟雀在做着忙碌的交织。

我们平庸而卑琐地构思着夜色下偷苜蓿的情节,大胆地设想着一个又一个有惊无险的故事,亏空的肠胃有滋有味地预支了那苜蓿的喷喷香。

将嫩苜蓿连茎带叶拔回来,择过洗净,用菜刀细细切成几段,和少许的玉米面搅拌在一起,在笼里蒸熟。一掀开笼盖,大团蒸气使苜蓿叶的清香弥漫得满屋都是。在朦胧气雾里,忙碌着奶奶妈妈和婶子们的身影,她们悉心搅拌着,添加进必不可少的盐醋酱油,和浓浓的蒜汁,奶奶又给里面洒几滴珍贵的小磨香油。这中间我们的眼窝一直死盯着,自始至终不停地咽着口水,当嘴里塞满苜蓿团子,并被那奇特的香味袭击得如痴如醉的时候,不知是噎着了还是被美食感动,两汪泪水滚滚而下。

第一碗狼吞虎咽,第二碗风卷残云,到了第三碗或第四碗,才可以细细品味苜蓿叶朴素的亲切,和这种质朴所产生的巨大的美食魅力。

要吃饱就得有付出,就得把切实的行动交付于夜晚的冒险之中。

机会终于来了,这是一个风高月黑的夜晚。

下弦月早早消失在阴云里,夜风呼啦啦吹拂着空旷的田野,摆动的树枝和摇晃的灌木似乎在给要做亏心事的人壮一些胆量。

我像一只瘦削而轻捷的野猫,悄无声息地在村路上疾走,遛进苜蓿地有好大一会心还在咚咚狂跳。

爬卧在苜蓿地垅间,看着地心里那一间小土屋,夜色下的小泥屋在幽静中伫立。我敛了敛气息,四周荡漾着浓浓的苜蓿的青涩与香馨,饥饿与好奇使我伸手拔一把苜蓿苗,填进嘴里大口嚼着,立时有一种生涩的清香溢满口腔,青绿的汁液从嘴角流下来。那时候我觉得生苜蓿就像生萝卜一样,生吃更地道,滋味更浓郁,更能体会到土地的气息,那是凝聚了土地的朴实和善意的气息。我有些艳羡牛驴们对生苜蓿的占有了。饥饿折磨的时候,我真想当一条驴子,能啃吃路边的青草,还能生吃嫩绿的苜蓿。

这样想着,胆子就慢慢壮起来,身子轻轻蠕动起来,一手拿了布包,另一只手蹭蹭地拔着苜蓿苗。

尽管慌乱,我的手还是搭得很低,从地皮用力,像镰刀一样将苜蓿茎从地皮处一把一把拔开,而不能只顾了鲜嫩,只拔苜蓿顶端的翠叶子。只捋顶端的嫩叶,整根苜蓿就被伤了,影响它以后的生长,而从地皮处齐齐地拔断,如同镰刀割过一样,很快就又长出新的一茬。拔苜蓿,准确地说是偷苜蓿,也要讲究偷的德性和偷的原则……

能清晰地听到苜蓿苗在我右手的作用下,断裂时的噌噌声响,它果决干脆,毫不犹豫,声响里又标明着做贼的匆忙和心虚。

偷苜蓿的整个过程是身体的各个部位都在不停运作的过程。双手就莫说了,腰是一直弯曲着,而蹲着的双膝带了双脚,随了拔苜蓿的节奏在一寸一寸地朝前移着,那不是一般的移,是犁着,身体的重量使双脚陷进地皮里。一点一点朝前犁着;偷苜蓿的整个过程又是神经格外敏感心理十分紧张的过程。腰虽说弯着,却得不时地抬起头,两只骨碌碌的眼珠看着眼前又得看远处那个需分外警惕的土屋子。两只耳朵高高地竖起来,留意着风声嘈杂声和一丝一毫的可疑声。拔苜蓿的噌噌声响原本低微得只有自己才能听到,但因为高度紧张,因为内心底虚,因为脆弱而敏感的神经,又因为静夜里有两只分外聪慧的大耳朵,这声音听起来又特别响亮特别刺耳,甚至担心它会随了夜风传到地中心的土屋里面,惊动了那个心细勤勉又脾气火爆的苜蓿老汉,以及他那把探照灯一样的大手电。听人说,那把手电足有尺五长,它能从地心照到地头,极短的瞬间里光柱把暗雾击打得四处跳窜,划开一道雪亮如昼的弧线。光弧的照射下,就连地里的禾鼠与野兔都看得一清二楚。

我害怕老汉以及老汉的传奇手电,潜在的贪婪以及一不作二不休的心理又使我在矛盾中机械地运了右手,噌噌噌噌拔个不停,欲使左手里的布包鼓胀起来。我知道,多拔一把,第二天的笼

盖下就会多一碗苜蓿团子;奶奶妈妈以及婶子们的脸上就会少一缕愁容,多出些许宽慰;我们的肚子以及受到奶奶表彰的那一点少年的虚荣心就会有暂时的满足……

这样想着,右手就拔得快了,弄出的声响自然也大了许多。

就在这时远处小土屋里有了动静,其实是小土屋的老汉发觉这边有可疑的动静,一条黑影,一条老汉的瘦削而异常固执的身影朝了这边移来。

情急中的我想快速跑脱,一个六旬老汉毕竟跑不过一个少年兔子样的双腿。但是,我又不敢跑,我知道自己兔子一样的双腿是跑不过老汉手中那杆土枪的,土枪中的沙粒、石子、炸药、铁珠会飞一样地射来,能把我瘦薄的脊背射成蜂窝。曾听人说过,有一伙人偷苜蓿时被老汉发觉,老者责令放下苜蓿走人,偷者不听,仗了腿脚麻利,提了装满苜蓿的布包掉头而跑,老汉暴怒,掂了土枪朝那些背影猛烈地一放,声势浩大的炸响过后,苜蓿地里弥漫起一大团呛人的烟雾。

烟雾如浪,袭击着偷者的后背,有好几人没能经起这种袭击,一下被击倒在苜蓿地里。

老汉的土枪里并没有装石子铁沙一类伤人的东西,只放了一些制造烟雾的炸药。几个人的脸吓得死白,乖乖地交了布包里的苜蓿,听候老汉的发落。

不敢贸然逃跑,又不甘心被老汉活捉,趁他转头看另一个方向时,我悄悄地滚了几滚,借了浓重夜色滚到苜蓿地的地垅下面。地垅下面有一大丛蓬勃的苜蓿,而我穿着的蓝布衣衫又与苜蓿的颜色融为一体,存着一丝侥幸的心理,我藏首蜷尾地躲在地垅下的苜蓿丛里。

苜蓿老汉在举目四顾了一阵后,又接着朝这里走。其实他心里并没有底,夜风吹动起树叶的拍打声,附近灌木丛里的沙沙声,以及苜蓿地众多昆虫的鸣叫声足以使一个六旬老者产生迷幻。但是,他凭着职业的素有直觉,还是朝这边走来。警觉着,探寻着,企图发现一些蛛丝马迹。

苜蓿丛里的我气儿都不敢大出,如果此时忍不住咳一声或者不小心弄出什么响动,那后果不堪设想。我知道每年春季都有被老汉抓住的偷苜蓿的人,或移交大队,开大会小会批判;或戴一顶高高的纸帽在全村游街,纸帽上写着“偷苜蓿的贼”;除此之外,还要视情节轻重被扣除工分和扣除春季里的返还粮等等……

我紧紧闭上眼睛,不敢看也不敢想了,听着老汉的脚步一点点逼近,只得听天由命由上苍安排福福祸祸了……

忽然,脚步声停下来,时间在苜蓿地里凝固了。那一刻我觉得冷汗像地里的许多爬虫一样,爬上我的头我的额,又一起从脖颈下钻进胸脯里;我能清晰地感觉到夜风从苜蓿地里掠过,把苜蓿们翠嫩的叶片拂动得左右翻飞,苜蓿叶的生长声不同玉米叶的那种咔嘣咔嘣的张扬,苜蓿叶在悄悄地生长,在夜里生长出类似零星细雨掉落的刷刷声,或是邻家轻俏媳妇的微微的喘息……

这一切都被我在那个凝固了的空间里捕捉到了,就在我静等着厄运临头的时候,那苍老的脚步却出人意料地缓缓离去了,向着遥远处小土屋的方向。我使劲睁开眼窝望去,夜色下的老汉是那么单薄的一条,且佝偻着腰身,他的手里,并没有能释放雪亮光芒的手电,也没有那杆让人闻风丧胆的双管土枪,他就那么孤独地走向了苜蓿地心孤独的小土屋。

我连滚带爬地背上了一大布包苜蓿,融进浓浓的夜色里。

有了第一次侥幸,做贼的胆量就无形地增长,自然,对看苜蓿的老汉,畏惧成分也减少了许多。

那是个大中午,婶子对我悄悄说,苜蓿老汉感冒了,这倒是一个拔苜蓿的好时机,莫说追人了,这会子正躺在小土屋里哼哼呢。

一股欲望,大白天偷苜蓿的欲望,从我少年的心底滋生开来,冒险的刺激在某种程度上能产生快感,何况还有自己饥饿的肠胃以及全家老少沉默中期盼的眼神。

空旷的天上悬吊一枚苍黄的太阳;

空旷的天下铺展一片翠绿的苜蓿。

两条少年的腿一绵软的苜蓿地里,苜蓿苗就强烈地诱惑着贪婪起来的心。

先不急着往布包里塞,拔一把喷香的苜蓿稍,先往口里填充着,填满了,细细咀嚼着,这才拔往布包里。

这次不同上次那样慌乱无序,苍黄的日光毕竟给我壮了许多胆量,我似乎无须抬头留意地心里那座卑琐的土屋,土屋此时之于我,只是一个虚假的摆设,而苜蓿老汉,此时可能就晕沉沉地躺在土屋里,已完全构不成对我的威胁了。

拔苜蓿的手,就有了些肆无忌惮,噌噌的声响也毫无顾忌地传出,嘴里嚼动着一把又一把苜蓿叶,碧绿的汁液染青了嘴角。

有三两只雪白的蝴蝶在我的身边飞来飞往,自由且浪漫的样子。一颗少年的心,就被舞蹈般的精灵感动愉悦了,忘记了饥饿,忘记了当偷儿的卑微,真想在绿毯一样的无边无际的苜蓿地里翻几个滚,然后仰面躺着,感受苜蓿地的宽厚和眼前蓝天的开阔。

拔苜蓿的手,不觉间缓慢下来,思维,果真在春日的苜蓿地里飞翔起来。

愉悦的极致可能就是悲哀,这就是通常所说的乐极生悲吧。我无论如何没料到,大祸就在这时候降临了,那是两只粗糙精瘦、质地结实、苍老光裸且染了绿色的脚,倏忽间出现在我的面前。

顺了脚面朝上看,是两条宽大的黑色裤腿,裤腿上是窄小破旧辨不清颜色的小夹衫,再往上,是一颗老者的极干瘪也极模糊的脑袋。

因为从蹲着的角度仰视他,我仅能看到这一切,这样造成的视觉效果是苜蓿老汉高大无比,像兀立的一座塔,沉重而威严地压着我。

嗬,小小年纪不学个好样儿,大白天就敢跑到这里偷苜蓿,起来!提上你的包,跟我到屋里去!

苜蓿老汉嗓音不高,沙沙哑哑,带了浓浓的鼻音,看来他感冒了不假,只是,他怎能无声无息地来到我的身边,令我猝不及防?我至今仍是一个谜。

苜蓿老汉的低沉嗓音又含有一股慑人的威力,让我从头到脚都冰凉起来。

拿起尚瘪的布包跟了老汉走向地中心的小土屋,那段路漫长而遥远,我在心里一直懊悔着,眼前只是一片绿色的苍茫。那种惧怕是彻骨彻肺深入灵魂的,我仅仅是一个五年级学生,我害怕苜蓿老汉把这事捅给大队,大队又移交给学校处理,那样的后果我一点都不敢想下去……

爷爷……我……

我叫苜蓿老汉,声音小得只有自己能听见,我只觉得小腹一阵收紧,还没有作出适当的反应,一股液体已失控地排出,裤腿下面的苜蓿地一片湿润。

苜蓿老汉默默地看到了这一切,又转头引我走向小土屋。不知过了多少时辰,当我感到我已经快苍老的时候,总算走进了一个窄小的有些阴暗的土屋里。

土屋里有一面低矮的土炕,土炕上有一把修长的手电,土墙上,凛然地挂着一杆双管猎枪。自然。还有一盏马灯,有一团像苜蓿一样颜色的破烂被絮。

老汉拉着我的胳膊朝里走时,似乎惊讶了一下,我的细弱得像高粱秆一样的胳膊,使得老汉深看了我一眼,他无言地掀起我的衣衫,衣衫下面,是我发育不良的兀凸着一根根肋骨的搓衣板一样的胸脯。

苜蓿老汉久久地沉默着。

你拔苜蓿,这是几次了?

第二次。第一次是前几天夜里,我答。声调是吓出的哭腔。

为啥拔苜蓿?老汉又问。

我饿哩。声音低得似蚊子哼。

我并没留意,老汉在问我话时,那个刺耳的“偷”字换成了“拔”字。

又是长久的沉默。

这之后苜蓿老汉出去了,很快弄了一大捆草回来,他又给我的布包里塞进了许多的嫩苜蓿。

然后把滚圆的布包裹进一大捆青草里,用绳子结结实实地捆好。

老汉又从土炕头上的笼盖下拿出一颗窝头来,那是一颗玉米面与高粱面混合捏成的窝头,递给我说,饿了,吃吧。以后,饿了,就到爷爷这儿来,爷爷给你一些嫩苜蓿,可不敢一个人拔苜蓿苗子了,小小年纪,才学做人呢,以后的路儿,还长着哩……

苜蓿老汉把捆有布包的青草捆扶到我背上,看着我一步步远离了苜蓿地。

走出地畛,转身朝小土屋再望一眼,看到苜蓿老汉仍站立在他的孤独的小土屋边。

以后依然是饥饿的日子,但我绝没有再偷过一次苜蓿,不知出于一种什么心理,我也再没有迈进苜蓿地,去走向苜蓿老汉那个低矮的小土屋,尽管那大片的苜蓿地对我充满了无穷的魅力和诱惑。

苜蓿老汉的话,却如同浓郁的苜蓿地的气息一样,在我以后的生活里弥漫:小小年纪,才学做人呢,以后的路儿还长着哩……

在后来漫长的人生岁月里,我时时打探着故乡的发展与变迁,我知道,那大片的苜蓿地已面目全非,责任制以后切割成多块乡人的承包田,田地里栽了苹果树,垒成了一座又一座蔬菜大棚。苜蓿老汉早已殁去,他就葬在原本是小土屋的那块地方。

我曾经多次回到故乡,去寻觅苜蓿老汉的墓地,但终没能寻找到。那大片碧绿的苜蓿地和苜蓿老汉便长久地生长在我的心域里,鲜活着,浓郁着,翠绿着。涂抹着生命的底色,铺展着生活的漫长……

来自网络侵删热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 07-06羊的守护神是什么菩萨(属相羊的守护菩萨)

- 07-0596年今年多大(96年的人今年多大了)

- 06-26权杖骑士正位(正位逆位是什么意思)

- 07-03今年多久过年(今年什么时候过年)

- 06-14孟晚舟八字分析(孟晚舟命理浅析)

- 06-29权杖2正位(塔罗牌权杖二正位什么意思)

- 07-03我恨白羊座(为什么很多人讨厌白羊座)

- 07-1103年多大(03年属什么今年多大)

- 06-23热情的花(哪些花的寓意是代表热情)

- 06-29阳刃是什么意思(什么是阳刃与羊刃)

生肖羊最新文章

- 01-01苜蓿是什么东西(苜蓿是什么东西木须肉)

- 01-01新暖瓶初次使用怎么处理(新暖瓶初次使用怎么处理怪味)

- 12-31每日吉时(每日吉时口诀)

- 12-31冀是什么意思(冀望是什么意思)

- 12-31佛说今生有缘无份的人(今生的有缘无分)

- 12-31把白羊座搞疯的星座(把白羊座搞疯的星座是什么)

- 12-31属相五行对照表(十二属相五行对照表)

- 12-31龙凤眼的女人命运(手上有龙凤眼的女人命运)

- 12-31斤两换算(斤两换算公式)

- 12-31梦见别人家办丧事是什么意思(女人梦见别人家办丧事是什么意思)