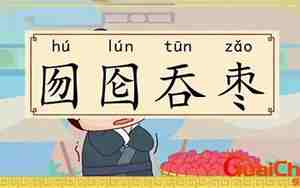

囫囵吞枣的意思,囫囵怎么读

"囫囵吞枣"是一个成语,用来形容人读书或听别人说话时,不加思考,不求甚解,只是整个吞下去,就像吞枣子一样整个咽下去,没有细细品味和理解其中的含义。"囫囵"在这里是形容词,意思是整个的、未消化的。

"囫囵"的拼音读作:hú lún,注意不要读成wú。这个词语的读音虽然简单,但在实际使用中,常常用来强调不细致思考或理解的过程。

囫囵吞枣告诉我们什么道理

学习和理解应该有深度和批判性,不能仅满足于表面的接受或记忆。它强调了思考和消化知识的重要性,以及对知识的理解和应用能力,而非机械地接受或死记硬背。

具体来说,它告诫我们:

1. 学习要细致: 不应该只追求速度,而应该花时间去理解每个概念,把知识拆解,分层次去掌握。

2. 批判性思考: 对信息进行分析,判断其真实性,而非盲目接受。

3. 实践应用: 理论知识要与实践相结合,这样知识才能真正转化为能力。

4. 求知过程: 学习不是简单的吞食,而是一个自我消化、吸收和转化的过程。

所以,这个成语提倡的是全面、深入和有质量的学习态度。

囫囵吞枣的故事和寓意

"囫囵吞枣"的故事并没有一个固定的版本,但通常源于中国古代的一个说法,用来形容人们读书或听讲时不加思考,只求速度,不求理解。有传说提到,有一个书生为了赶路,边走边吃枣子,结果枣核没有吐出,人们就用这个故事比喻他对知识的处理方式,就像吃枣子那样,连核都吞下去,没有真正消化。

故事的寓意是强调学习和理解的深入性。它告诫人们,知识不仅需要吸收,更需要咀嚼、消化和内化。如果只是匆匆忙忙地吞咽,就像枣核未吐,不仅不能吸收知识的精华,还可能对知识造成误解或混淆。因此,学习应该是一个主动思考、质疑和实践的过程,而不是机械的记忆。

这个成语也提醒我们在获取信息时,要有批判性思考,不能盲目接受,要能分辨真假,深入理解,这样才能真正从知识中获益。

热门推荐

热门标签

热门精选

- 06-15八字带封诰(封诰星入迁移宫是什么意思)

- 06-16八字带丑酉(丑酉合发生什么)

- 06-18八字年柱艳(男命八字带红艳代表什么)

- 06-29吴浩然个人资料(吴浩然个人简介)

- 09-29挺进花心(h是和死对头奉子成婚后)

- 06-18压八字的运(被人压八字会有哪些症状)

- 07-03太阴太阳同宫(太阳太阴夫妻宫代表什么)

- 06-16八字带酉酉(八字地支酉酉自刑会怎么样)

生肖兔最新文章

- 02-27囫囵吞枣的意思,囫囵怎么读

- 02-27朱成虎,朱成虎代宣什么

- 02-27哔咔网址,哔咔网址是多少

- 02-27札怎么读,幌怎么读音

- 02-26哭着挽留前男友,哭着挽留前男友怎么办

- 02-26杭州是哪个省的,杭州是哪个省的景点

- 02-26李秀根,李秀根老婆怎么了

- 02-26国立华侨大学,国立华侨大学简介