己亥是什么意思(己亥杂诗中的己亥是什么意思)

2019年己亥猪年为“六十甲子”的第36个年头,老话有一种说法

猪为什么配“亥”?

本文作者 倪方六

2019年,是农历猪年。

生肖有十二属,分别用十二地支中的子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥12个字标示次序,即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

(骑长嘴将军)

这样算起来,今年是十二生肖中的最后一个,过了今年的猪年,明年(2020年)就是鼠年,进入又一轮生肖纪年。

5个生肖纪年为60年,民间俗称”一甲子”、““六十甲子”、“六十花甲”。

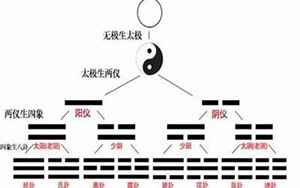

六十甲子中,十二属的每一生肖出现5次。为了区分这5个相同生肖的不同年份,古人用十天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸10个字,与十二地支中的12个字分别配对,形成了同生肖的不同轮值年。

(猪年剪纸)

这样,每个生肖轮值5年,12个生肖刚好60年。在这60年里,每年天干与地支的组合都不会重合。如果一个人是鼠年出生,到60周岁时,刚好“从头到尾”,什么生肖年都过过了,这也算人生一幸事。

一个人一生基本上只有一个“花甲”,如果有两个就是120岁,真正的寿中之星,一般人过不到。所以对绝大多数人来说,应该满足于一个“六十甲子”。因为这个原因,人活到60岁时,家人会好好给其过个生日——六十大寿也!

(天津天后宫“六十甲子”殿)

在过去,“人生七十古来稀”,过了六十大寿,也算人生圆满了。接下来,多活一年就是“赚”的,开始享受人生,享受天伦之乐。明朝时,开国皇帝朱元璋以法定形式规定“六十致仕”,就是60岁退岁,让老人过个幸福、安康的晚年。现在的延退,在过去是违反人伦的。

话再说回来。

具体到猪年,是用天干中的乙、丁、己、辛、癸五字来区别,从头到后分别是乙亥、丁亥、己亥、辛亥、癸亥。

再具体到2019己亥猪年,则是第3个轮值猪年,是六十甲子中的第36个年头。

(2019年猪年)

己亥猪年有什么讲究?古代命理家将之定为“道院之猪”,五行中属于“平地木”。命理不错,用俗话来说,这年出生的人“命好”。

当然,上述说法是老话了,是古老生肖纪年法的一种民间解读。

但有一个问题值得讨论,就是古人为什么要用十二地支中的“亥”来配对“猪”?换一种说法,猪为什么会排在最末第12个?

(西安韩森寨唐墓出土十二生肖俑,猪排在最后)

对于猪放在最后,古今学者都有不同的说法,试图找到真相,但始终没有令大家信服的结论。于是,民间编出神话故事,寻找其合理性——有一故事,想象十二生肖次序是玉皇大帝选出来的。

当时主持排座次的,是自告奋勇、主动站出来的猪。众生肖推荐排在第一的,是最辛苦最老实的牛,结果让老鼠钻了空子,排到了第一,其他生肖不服气,也互相论理争先后。在最后上报名单时,猪干脆把自己写在最前头——子猪、丑鼠、寅牛、卯虎……

玉皇大帝一看,觉得不合理,大笔一勾,将不负责任的蠢猪放在12生肖最后,并在旁边批示道——“无用蠢才,颠倒黑白。罚去吃糠,一年一宰。”

(汉景帝刘启阳陵出土陶母猪、猪仔)

从现古发现来看,将猪当“第12弟”,在生肖纪年起源时即如此,很古老的。

有关生肖的考古发现,近几十年已有很多。如1975年湖北省云梦县睡虎地11号秦墓出土秦简、1986年甘肃省天水市放马滩1号秦出土秦简,1998年湖北省随州市孔家坡8号汉墓出土汉简……

我就这些简牍中的生肖内容,进行了专门的比较,与王充《论衡》中所列生肖,做成下表,早期十二生肖的变化和排序区别一目了然。

(秦汉生肖表)

从中可以看到,猪一直排在第12位。由此看来,古人是有意让老猪垫底的。既然猪排在第12个,那十二地支中的第12个字是“亥”,自然就是“亥猪”了,不过秦汉时称为“亥豕”。

但是,如此排序并不会这么简单,古人在设计十二生肖和确定先后顺序时,应该是根据当时的生活生产经验,寻找出与人类最紧密的12种动物。并以这12动物来纪年,形成了十二生肖。但是,在十二生肖定型过程中,是次序是有变化的,十二生肖中的动物也有不同。如马就曾在不同位置出现,叫过“未马”,占了现在的“未羊”位置;虫、鹿、鬼都出现过在十二生肖中。

(云南江川县李家山13号汉墓出土的铜人猪饰)

但猪的位置和与亥配对一直没有变。这里,其实是因为“猪”与“亥”的关系特殊。

“猪,者豕也”。从文字学上说,“豕”与“亥”字形上很相似。殷墟甲骨卜辞中,豕和亥两个字均已发现,写法、结构接近。

甲骨卜辞中的“豕”——

甲骨卜辞中的“亥”——

到后来的秦汉简牍中,两个字更相似了。

湖南长沙马王堆汉墓出土汉简中的“豕”——

湖北荆门包山战国楚墓出土楚简中的“亥”——

由于两字差不多,古人也容易弄混。《吕氏春秋·察传》(卷第二十二)有这么一个读史笑话,有一卫国人将“晋师己亥涉河”一句,念成了“晋师三豕涉河”,正好让孔子的学生子夏听到了,指出他读错了:“非也,是己亥也。夫‘己’与‘三’相近,‘豕’与‘亥’相似。”

因为两个字很相似,东汉文字学家许慎认为两字实为一字,都出于猪身上。他在《说文解字》中说:“古文亥,亥为豕,与豕同。”

因为猪与亥配对,在猪的众多异称,亥日成了猪日,有了“亥日人君”之雅称。

(湖北武汉出土的隋代生肖猪俑)

由于豕与亥的字形相似,明人杨慎就此在其《艺人伐林》书中提出一个观点:“子鼠丑牛十二属之说,朱子谓不知所始。余以为,此天地自然之理,非人能为也。日中有金鸡,乃‘酉’之属;月中有玉兔,乃‘卯’之属。日月阴阳,互藏其宅也。故篆字‘巳’作蛇形,‘亥’字作猪形,余可推而知矣。”

这当然是一家之言,字形相同并一定就是配对的必然理由。

(北京白云观十二生肖浮雕)

如果从“亥”字方面来分析,又是另外一种情况。

明人李长卿《松霞馆赘言》,解释了十二地支与十二生肖配对的原因,称:“子何以属鼠也?曰:天开于子,不耗则其气不开。鼠,耗虫也,于是夜尚未央,正鼠得令之候,故子属鼠……亥者,天地混沌之时,如百果含生意于核中,猪则饮食之外无一所知,故亥属猪。”

(距今7000年的猪,这是一种野猪,河姆渡陶钵上图案)

大概意思是,在相当现代21时-23时之际,天地间又浸入一片混沌。如同果实包裹着果核那样分不清。而猪呢蠢货一个,除了吃食别无追求,也是混混沌沌、糊里糊涂的家伙,猪这习性与“亥”的意思差不多,于是猪成了亥之映象,配成了对。

显然这种说法以也有漏洞。有关“亥”与“猪”配对的观点和说法还有不少,但基本上都是一家之言。

其实,十二生肖是从民间兴起的,不会有准确的记载,也没必要找出真相,分清谁是谁非。作为一种民俗文化来了解就行了,讲得过于清楚反而少了一种味道。

(清代年画)

龚自珍:把“己亥”变成一个专属于自己的年号

公元1839年,清道光十九年,己亥年。这一年,对于中国政治而言,似乎并无什么大事,但对于中国文学而言,这个己亥年却几乎成了一位中国文人的专属年号,因为就在这一年,一个叫龚自珍的文人,几乎以一天一首的速度,创作了315首诗歌,他将自己的诗集命名为《己亥杂诗》,在当时,一个文人出本诗集也许不算什么,但时隔一个多世纪之后,我们发现,《己亥杂诗》更像是一支火把,照亮了这一年中国文化的天空。

龚自珍在己亥年的大爆发,其实缘于两点,一个是深厚的家学渊源,一个是抑郁的文人心境。龚自珍生于浙江钱塘县一个世代为官的书香之家,作为当地望族,龚氏自随宋南渡至清,已历四百多年,而龚自珍的家谱更值得炫耀,远的不说,从其曾祖父开始,已是四代功名,他们要么被封为朝议大夫,要么在内阁军机处行走,不仅都是官居上品,而且皆是饱学之士,而龚自珍的外祖父段玉裁更是了得,一部《说文解字注》,已经足以让其傲视学林。在这样一种文化氛围的熏陶下,龚自珍的文学发韧自然是占尽先机,而像祖辈那样功名卓著,也理所当然地成为龚自珍从少年时代就立下的志向。然而,中国文人的大悲哀也正在于此。背负着家族的厚望,自己又是博览群书,志在必得,残酷的现实却让龚自珍陷入了巨大的痛楚之中。自嘉庆二十四年(1819年)春,龚自珍首次赴京参加会试,到道光六年(1828年)春,他连续八年参加会试,都接连败北,打击可想而知。也正是在科举失败的这八年间,龚自珍对封建科举制度对人才的扼杀有了深入痛彻的思索,在他看来,以抄录四书、五经的注疏为圭臬的八股取士标准,绝对不能检验出一个人的真才实学,而只能使天下学子“万喙相因”,“疲精神日力于无用之学”。正基于此,在道光三年(1823年),龚自珍连写三首《夜坐》,以“一山突起丘陵妒,万籁无言帝坐灵”,直接对封建专制淫威下暮气沉沉的用人政策发出怒吼。这个夜中孤坐辗转难眠的江南才子太想找到求取功名的出口了,但这个出口于他而言,更像是一个难以企及的梦。

道光九年(1829年)三月,对龚自珍而言是难忘的,因为就在这一年,已经三十八岁的他在第六次参加会试之后,排名第九十五位,有了参加朝考的机会。对于这个机会,龚自珍看得很重,面对“安边绥远疏”这道天子考题,龚自珍更是动用了自己所有的才思,他根据当时的边防状况,大胆提出“以边安边”“足食足兵”的主张,以洋洋千余言,表达出了自己的真知灼见。然而,这纸答卷最终却以“楷法不中程”为由,未列优等,再次被朝堂忽视。尽管此后龚自珍也算在京城做了闲曹小官,但毕竟与其胸怀的凌云之志相去甚远,二十年的岁月蹉跎,最终却因书法不合规范而失去成为宰辅之材的可能,龚自珍只能拭一把热泪,徒唤奈何。

时间走到己亥年,这一年是道光十九年(1839年),北京城乍暖还寒,时年四十八岁的龚自珍抖一抖身上的寒霜,挂印辞官,悄然离开了他生活了二十年的京城。“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”,悄然离京的龚自珍看似走得很匆忙,其时心中的去意已盘桓多年,据吴昌绶《定庵先生年谱》说:“先生官京师,冷署闲曹,俸入本薄,性既豪迈,嗜奇好客 ,境遂大困,又才高动触时忌,……乃乞养归。”这段文字基本可以看作是龚自珍辞官离京的原因。

“ 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。”( 《己亥杂诗•其五》) 这首诗是龚自珍离京南下路上写下的第五首诗,虽然脱离官场,但龚自珍依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情,他不会想到,自己的这句“落红不是无情物,化作春泥更护花”,日后会成为脍炙人口家喻户晓的名句;而更让龚自珍不曾想到的是,当摆脱了功名利禄的羁绊,当归隐林泉一路南下,这位大志难申的诗人,已经在文字中找到了可以任意驰骋的天地,他的目的地是杭州老家,一路上,他经河北,过江苏,出淮浦,入扬州,几乎无日不为诗,无物不入诗,完全将诗歌作为自己抒发胸臆的载体,尤其是在江苏镇江,龚自珍更是面对滔滔江水,濡笔立成,写下了这首千古传唱的佳作。“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。” ( 《己亥杂诗·其二百二十》 )这首诗,堪称龚诗中分贝最高的作品,在奔涌的文字中,我们能够感受到诗人面对万马齐喑的沉寂局面,发出的响遏行云一般的呐喊,这种呐喊卷集着层云,夹带着风雷,而他的出发点,决不是出自对个人命运的自哀自怜,而是出于对家国命运的大关怀,出于对社会变革的强烈渴盼,他希望的是,“天公重抖擞”,能够“不拘一格降人才”。这种大情怀,很容易就可以让我们回溯一千年前,与在破蔽的茅屋中吟出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫形成对应,都是时运不济的诗人,都是一生漂泊的思想者,两人站在历史长河的两端,已经用他们声震寰宇的呐喊,完成了精神的对应,掀起了巨浪狂澜!

由此,“己亥”,注定成为诗人龚自珍专属的年号。在己亥这一年间,龚自珍先是辞官南归,继而又接眷南归,往返九千里,伴着九千里路云和月,龚自珍曾自言,“忽破诗戒,每作诗一首,以逆旅鸡毛笔书于账簿纸,投一破簏中,……至腊月二十六日抵海西别墅,发簏数之,得纸团三百十五枚,盖作诗三百十五首也,中有留别京国之诗,有关津乞食之诗,有忆虹生之诗,有过袁浦纪奇遇之诗,刻无抄胥,……乃至一坐卧、一饮食,历历如绘。”可以说九千里征途,对于龚自珍是一个自省的过程,是一个叩问的过程,更是一个将心绪由郁闷转向平和的过程,他将诗歌创作完全当作了自己羁旅行役的心灵之约,一个个跳动的文字,腾跃在政治、经济、文化、军事、教育的各个路口,最终构成了中国诗歌史上数量最多并独领风骚的大型组诗。当龚自珍为自己这部创作于路上的诗集以《己亥杂诗》定名,他也许不会想到,在那个诗人寥落万马齐喑的时代,自己已经将“己亥”变成了一个专属于自己的年号,这个年号,前无古人,后无来者。

龚自珍死在49岁的盛年,彼时,他刚刚归乡不久,《己亥杂诗》也才修订完成,但就在一切归于平静之时,他却神秘地暴毙身亡。关于他的死因可谓众说纷纭,但后人对他的评价却几乎是一致的,他被史家誉为中国改良主义运动的先驱人物,是他清醒地看到了清王朝已经进入“衰世”,是“日之将夕”,自他之后,波及魏源,中经谭嗣同、康有为、蒋智由、再到南社诗人柳亚子、苏曼殊乃至秋瑾和早期鲁迅等人的诗歌创作,都在以倡言变革、呼唤风雷、冲破藩篱为诗歌的轨迹。“晚清思想之解放,自珍确与有功焉。光绪间所谓新学家者,大率人人皆经过崇拜龚氏之一时期”,梁启超对龚自珍做出的这番评价,决非过誉之词,而是源于一份发自心底的尊敬。

热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 07-06羊的守护神是什么菩萨(属相羊的守护菩萨)

- 07-0596年今年多大(96年的人今年多大了)

- 06-26权杖骑士正位(正位逆位是什么意思)

- 07-03今年多久过年(今年什么时候过年)

- 06-14孟晚舟八字分析(孟晚舟命理浅析)

- 06-29权杖2正位(塔罗牌权杖二正位什么意思)

- 07-03我恨白羊座(为什么很多人讨厌白羊座)

- 07-1103年多大(03年属什么今年多大)

- 06-23热情的花(哪些花的寓意是代表热情)

- 06-29阳刃是什么意思(什么是阳刃与羊刃)

生肖羊最新文章

- 10-01己亥是什么意思(己亥杂诗中的己亥是什么意思)

- 09-30电视音乐(电视剧音乐合辑)

- 09-30个人运势分析报告(人的运势如何量化)

- 09-30719(719什么意思)

- 09-30雨枫(雨枫什么意思)

- 09-30中国两会(全国两会是什么)

- 09-30诈捐是什么意思(诈捐是诈骗罪吗)

- 09-30耳热测吉凶法(耳朵热测吉凶预兆)

- 09-30武曲破军在财帛宫(武曲破军在财帛宫丁亥)

- 09-30法国国际广播电台(法国国际广播电台的解释和发音)